说文解字:逆 9006

|

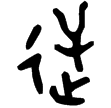

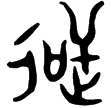

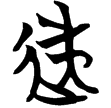

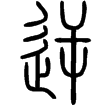

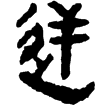

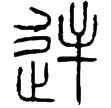

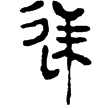

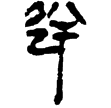

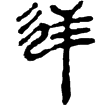

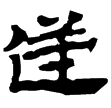

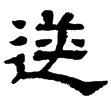

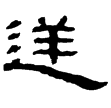

異體: | |

| 部首:辵 | 注音:ㄋㄧˋ | |

| 拼音:nì | 卷別:二下 | |

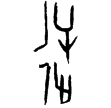

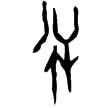

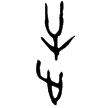

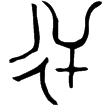

字形演变

甲8963(甲)

掇1.212(甲)

佚481(甲)

仲爯簋(金)

西周早期

九年衛鼎(金)

西周中期

多友鼎(金)

西周晚期

包2.71(楚)

說文‧辵部

睡虎地簡30.38(隸)

秦

繹山碑(篆)

秦

老子甲後386(隸)

西漢

縱橫家書271(隸)

西漢

孫臏106(隸)

西漢

武威醫簡80甲(隸)

東漢

熹.儀禮.鄉射(隸)

東漢

曹全碑(隸)

東漢

楷書

说文解字

宜戟切 頁碼:第 52 頁,第 42 字 續 丁 孫逆

附注 羅振玉《增訂殷虛書契考釋》:「(甲骨文)象(倒)人自外入,而辵以迎之,或省彳,或省止。」 迎也。从辵屰聲。關東曰逆,關西曰迎。

迎也。从辵屰聲。關東曰逆,關西曰迎。

白话版

逆,相向迎接。字形采用“辵”作边旁,“屰”作声旁。同一动作,在关东叫“逆”,在关西叫“迎”。

解说版

甲骨文從辵(或從止、或從彳)、屰聲;金文從辵(或從彳)、屰聲;戰國文字、篆文、隸書、楷書從辵、屰聲。字從「辵」、「彳」、「止」為義符,表示與行動有關;從「屰」為聲符,有兼義功能,依《說文》,「屰」字本義為「不順也」,此義與「逆」之「不順、抗拒」等義相近,故有兼義功能。在六書中屬於形聲兼會意。

说文解字注

宜戟切 頁碼:第 283 頁,第 7 字 許 第 126 頁,第 17 字

段注 逆迎雙聲。二字通用。如《禹貢》逆河,今文《尙書》作迎河是也。今人假以爲順屰之屰。逆行而屰廢矣。 迎也。

迎也。

段注 宜戟切。古音在五部。从辵。屰聲。

段注 《方言》:逢逆迎也。自關而西或曰迎。或曰逢。自關而東曰逆。關東曰逆。關西曰迎。

说文系传

言碧反 頁碼:第 133 頁,第 11 字 述

鍇注 臣鍇曰:「《春秋左傳》:『莒慶來逆叔姬。』」 迎也。從辵屰聲。関東曰逆,関西曰迎。

迎也。從辵屰聲。関東曰逆,関西曰迎。