说文解字:曲 66F2

|

異體: |

|

| 部首:曲 | 注音:ㄑㄩ,ㄑㄩˇ | |

| 拼音:qū, qǔ | 卷別:十二下 | |

字形演变

合1022甲(甲)

曲父丁爵(金)

商代晚期

曾子倝鼎(金)

春秋早期

包2.260(楚)

郭.六.43(楚)

說文古文

說文‧曲部

睡.編42(隸)

秦

睡.日甲121(隸)

秦

孫臏155(隸)

西漢

居延簡甲2443(隸)

西漢

漢印徵

西漢

禮器碑陰(隸)

東漢

正直殘碑(隸)

東漢

魏蘇君神道(隸)

曹魏

楷書

说文解字

丘玉切 頁碼:第 425 頁,第 24 字 續 丁 孫曲

附注 段玉裁注:「匚象方器受物之形,側視之;

![]() 象圜其中受物之形,正視之。」徐灝注箋:「隸變作曲……曲有圜形,亦有方體,故別作

象圜其中受物之形,正視之。」徐灝注箋:「隸變作曲……曲有圜形,亦有方體,故別作![]() ,見《汗簡》。

,見《汗簡》。![]() 即

即![]() 之變體。戴仲達謂

之變體。戴仲達謂![]() 本曲直之曲,生義于矩曲,是也……𠃊即矩形,故訓為𨒅曲,而直字从之。器,曲受物謂之曲,方受物謂之匚,皆無定名。蠶薄亦曲器之一也。」

本曲直之曲,生義于矩曲,是也……𠃊即矩形,故訓為𨒅曲,而直字从之。器,曲受物謂之曲,方受物謂之匚,皆無定名。蠶薄亦曲器之一也。」

白话版

曲,像器具凹曲以承载物品的形状。有的解释说,“曲”,是养蚕薄。所有与曲相关的字,都采用“曲”作边旁。

解说版

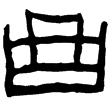

甲骨文「曲」字作 ,像曲尺之形,是「曲」字初文。後金文作

,像曲尺之形,是「曲」字初文。後金文作 ,框內稍有繁簡,或逕省去文飾作

,框內稍有繁簡,或逕省去文飾作 。戰國古璽作

。戰國古璽作 、楚簡作

、楚簡作 ,承金文曲尺之象,皆為古文

,承金文曲尺之象,皆為古文 之來源。有時也作橫置作

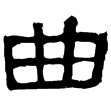

之來源。有時也作橫置作 ,則為篆文之所取象。秦簡文字作

,則為篆文之所取象。秦簡文字作 ,並見於馬王堆帛書,皆從

,並見於馬王堆帛書,皆從 ,中實以「

,中實以「 」。在六書中屬於異文會意。繼而更將「

」。在六書中屬於異文會意。繼而更將「 」替換為「玉」,則又篆文別篆

」替換為「玉」,則又篆文別篆 之所由來。復將「

之所由來。復將「 」之與橫筆「

」之與橫筆「 」相接,由「

」相接,由「 」而「

」而「 」,由「

」,由「 」而「

」而「 」,是又隸書、楷書構形之所本。《說文‧曲部》:「

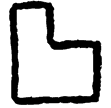

」,是又隸書、楷書構形之所本。《說文‧曲部》:「 ,象器曲受物之形。或說曲,蠶薄也。」參照《說文‧匚部》:「

,象器曲受物之形。或說曲,蠶薄也。」參照《說文‧匚部》:「 ,受物之器。」籀文作

,受物之器。」籀文作 ,只是雙鉤和單筆的差別。曲、匚同為受物之器,僅為正視、側視之別,橫置、豎置之異。曲本曲尺象形,而匚則受物之器,二字原本不同,惟因戰國金文及古璽「曲」字常寫成「

,只是雙鉤和單筆的差別。曲、匚同為受物之器,僅為正視、側視之別,橫置、豎置之異。曲本曲尺象形,而匚則受物之器,二字原本不同,惟因戰國金文及古璽「曲」字常寫成「 」,如〈錯金鳥書篆帶鈎〉:「宜

」,如〈錯金鳥書篆帶鈎〉:「宜 (曲)則

(曲)則 (曲),宜植(直)則直。」「曲」字寫成「

(曲),宜植(直)則直。」「曲」字寫成「 」,與匚形近,逐漸訛混,因有受物「蠶薄」之意思。自甲骨、金文,歷戰國文字,以至篆文、隸書,均可看到「曲尺」演變之軌跡,本義為曲尺。在六書中屬於象形。

」,與匚形近,逐漸訛混,因有受物「蠶薄」之意思。自甲骨、金文,歷戰國文字,以至篆文、隸書,均可看到「曲尺」演變之軌跡,本義為曲尺。在六書中屬於象形。

说文解字注

區玉切 頁碼:第 2546 頁,第 4 字 許 第 1106 頁,第 7 字

段注 匚象方器受物之形,側視之。曲象圜其中受物之形,正視之。引申之爲凡委曲之稱。不直曰曲。詩曰:子髮曲局。又曰:亂我心曲。箋云:心曲,心之委曲也。又樂章爲曲。謂音宛曲而成章也。《周語》曰,士獻詩。瞽獻曲。韋云:曲,樂曲也。《毛詩傳》曰:曲合樂曰歌。徒歌曰謠。《韓詩》曰:有章曲曰歌。無章曲曰謠。【按】曲合樂者,合於樂器也。《行葦》傳曰:歌者,比於琴瑟也。卽曲合樂曰歌也。區玉切。三部。

段注 曲見《月令》《方言》《漢書・周勃傳》。詳《艸部》薄下。其物以萑葦爲之。《七月》傳曰:豫畜萑葦。可以爲曲也。其字俗作䒼。又作筁。

段注 小徐無。

说文系传

牽六反 頁碼:第 995 頁,第 6 字 述