说文解字:曰 66F0

|

異體: | |

| 部首:曰 | 注音:ㄩㄝˋ | |

| 拼音:yuè | 卷別:五上 | |

字形演变

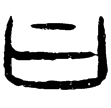

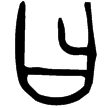

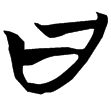

前7.17.4(甲)

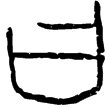

鐵246.3(甲)

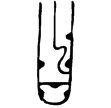

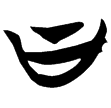

由伯尊(金)

西周早期

伯晨鼎(金)

西周中期偏晚

鼄大宰簠(金)

春秋早期

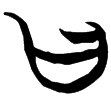

者尸鎛(金)

戰國早期

中山王昔鼎(金)

戰國晚期

包2.141(楚)

包2.208(楚)

包2.248(楚)

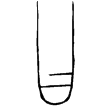

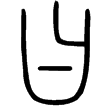

說文‧曰部

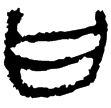

睡虎地簡24.27(隸)

秦

孔龢碑(隸)

東漢

史晨碑(隸)

東漢

楷書

说文解字

王代切 頁碼:第 149 頁,第 10 字 續 丁 孫曰

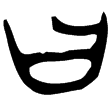

附注 王筠釋例:「鐘鼎文曰字作 詞也。从口乙聲。亦象口气出也。凡曰之屬皆从曰。 字原

詞也。从口乙聲。亦象口气出也。凡曰之屬皆从曰。 字原![]() ……蓋

……蓋![]() 乃指事字,非乙聲也。其所作

乃指事字,非乙聲也。其所作![]() 者,甘字古文有

者,甘字古文有![]()

![]() 二形,故

二形,故![]() 字以一記于口旁,不正在口上。許君作

字以一記于口旁,不正在口上。許君作![]() 者,蓋如大徐說

者,蓋如大徐說![]() 字,中一上曲,則字茂美。」

字,中一上曲,則字茂美。」

白话版

曰,措词,正式表达。字形采用“口”作边旁,“乙”作声旁。也像口气外出的样子。所有与曰相关的字,都采用“曰”作边旁。

解说版

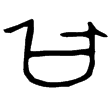

甲骨文之 ,由「口」加「一」而成。口,表示說話的部位,據具體的實象造字,屬象形;一,和記數的一字無關,只是一個臆構的虛象,以示氣流出口之意。金文二例:一由「口」加「一」構形,一由「口」加「

,由「口」加「一」而成。口,表示說話的部位,據具體的實象造字,屬象形;一,和記數的一字無關,只是一個臆構的虛象,以示氣流出口之意。金文二例:一由「口」加「一」構形,一由「口」加「 」構形,而後者改「一」為「

」構形,而後者改「一」為「 」,和口相連,仍示氣流出口,不影響其音、義,所以應和甲文之形同意。戰國文字三例,和甲、金文之形大同小異。篆文

」,和口相連,仍示氣流出口,不影響其音、義,所以應和甲文之形同意。戰國文字三例,和甲、金文之形大同小異。篆文 和金文第二例一致。字經隸書,一作

和金文第二例一致。字經隸書,一作 ,顯是承於篆文之形。另一作

,顯是承於篆文之形。另一作 ,類似戰國文字第三例,頗失其形,而楷書之形則據以定體。以上諸形,都由象形之「口」加虛象「一」或「

,類似戰國文字第三例,頗失其形,而楷書之形則據以定體。以上諸形,都由象形之「口」加虛象「一」或「 」而成,所以在六書中屬於合體指事。

」而成,所以在六書中屬於合體指事。

说文解字注

王伐切 頁碼:第 807 頁,第 4 字 許 第 359 頁,第 5 字

段注 䛐者,意內而言外也。有是意而有是言。亦謂之曰:亦謂之云:云曰,雙聲也。《釋詁》:粤于爰曰也。此謂詩書古文多有以曰爲爰者。故粤于爰曰四字可互相訓。以雙聲㬪韵相假借也。 䛐也。

䛐也。

段注 各本作从口乙聲,亦象口气出也。非是。《孝經・音義》曰:从乙在口上。乙象氣。人將發語。口上有氣。今據正。王伐切。十五部。从口𠃊。象口气出也。凡曰之屬皆从曰:

说文系传

予厥反 頁碼:第 361 頁,第 5 字 述

鍇注 臣鍇曰:「今試言,曰則口開而气出也。凡稱詞者,虛也,語氣之助也。」 詞也。從口乙聲。亦象口气出也。凡曰之屬,皆從曰。

詞也。從口乙聲。亦象口气出也。凡曰之屬,皆從曰。